Qu’est-ce qu’être réfugié climatique ?

Chaque année, plus de 20 millions de personnes doivent quitter leur foyer pour fuir des événements climatiques extrêmes.

En 2020, les conséquences du changement climatique sont ainsi la principale cause de déplacements internes des populations dans le monde, avant même les conflits. Réfugiés écologiques, climatiques, ou déplacés environnementaux, de nombreux termes désignent ces populations obligées de migrer pour des raisons environnementales.

L’ONG World Vision France, à travers la fédération World Vision International, est engagée depuis de nombreuses années dans l’assistance et la protection des réfugiés et des enfants à travers le monde. En étroite collaboration avec les communautés locales, les autorités et avec le Programme Alimentaire Mondiale (PAM), nous mettons en œuvre divers projets visant à répondre aux besoins des réfugiés et à améliorer leur situation.

Dans le domaine de l’aide d’urgence, notre priorité est d’assurer aux réfugiés un accès immédiat à de l’eau potable, à des abris temporaires, à des installations sanitaires et à une assistance médicale. Nous fournissons également une aide alimentaire d’urgence pour répondre aux besoins nutritionnels des réfugiés, en particulier ceux qui sont les plus vulnérables, tels que les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées.

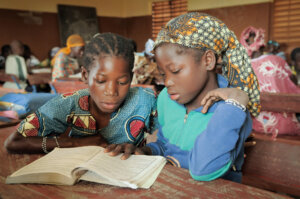

En parallèle, nous nous attachons à promouvoir l’accès à l’éducation pour les enfants réfugiés. Nous savons que l’éducation est un outil essentiel pour leur permettre de se reconstruire et de développer leurs compétences malgré les circonstances difficiles.

Au sein de World Vision France, notre objectif est d’apporter un soutien complet, tant matériel que psychologique aux réfugiés, en leur offrant des opportunités pour reconstruire leur vie.

Qu’est-ce qu’un réfugié climatique ?

Le terme de réfugié, défini par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, désigne toute personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence habituelle, et qui craint, avec raison, d’être persécutée du fait de son appartenance communautaire, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques et ne peut ou ne veut demander la protection de ce pays ou y retourner en raison de ladite crainte.

Les personnes fuyant leur pays pour se protéger d’un danger, à différencier des migrants économiques, doivent demander le statut de réfugié au pays qui les accueille. Ces demandeurs d’asile sont alors juridiquement protégés le temps de leur demande et à l’obtention du statut de réfugié.

Les réfugiés climatiques, eux, n’ont pour le moment, aucun statut juridique légal. Alors que les motifs politiques et religieux sont largement pris en compte dans les dossiers de demandes d’asile, le motif environnemental ne permet pas d’obtenir le droit d’asile.

En effet, la Convention de Genève de 1951, statuant le cas des réfugiés, a été établi à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, afin de protéger les populations persécutées dans leur pays d’origine, notamment en raison des conséquences de la guerre. Les effets du changement climatique n’étaient alors pas une priorité ni une problématique majeure dans la société. Ce vide juridique empêche aujourd’hui de nombreux réfugiés d’être protégés et d’obtenir des droits.

Le terme « réfugié climatique », ou parfois « déplacés environnementaux », est cependant utilisé de manière symbolique pour désigner les personnes qui se déplacent, volontairement ou sous la contrainte, en raison de phénomènes météorologiques extrêmes menaçant leur vie et leur mode de vie.

Inondations, sécheresse, typhons, des millions de personnes ont déjà dû se déplacer dans le monde à cause des effets du changement climatique. Cependant, contrairement au statut de réfugié, le terme de réfugié climatique désigne aussi bien les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays que les personnes migrant à l’étranger.

Comment et pourquoi devient-on réfugié climatique ?

Les événements météorologiques extrêmes qui s’intensifient dans certaines régions du monde sont les principales raisons des déplacements de populations et donc de la situation des réfugiés climatiques. Ces événements extrêmes (tempêtes, inondations, feux de forêts, etc.) détruisent les habitations et rendent les champs incultivables.

Les victimes de ces catastrophes naturelles ne peuvent parfois plus vivre dans leur village, ni reconstruire leurs maisons. Alors que certaines personnes décident de migrer vers d’autres pays, limitrophes ou plus éloignés, la grande majorité des personnes impactées se déplacent au sein même de leur pays.

Mais les catastrophes naturelles « ponctuelles » ne sont pas les seules raisons du déplacement des populations. Des phénomènes météorologiques beaucoup plus lents qu’une tempête ou une inondation soudaine obligent de nombreuses personnes à trouver un nouveau lieu de vie. En effet, les effets de la désertification ou de la montée des eaux se mesurent sur plusieurs mois, voire plusieurs années.

Au Nord du Chili, la raréfaction des précipitations menace les éleveurs et leurs animaux depuis plus de 10 ans et poussent les populations à se déplacer petit à petit vers le sud. Des vagues migratoires difficilement quantifiables.

Au Bangladesh ou encore au Sénégal, plusieurs villages ont déjà été victimes de l’accélération de la montée des eaux due au changement climatique. Face à l’augmentation du niveau de l’océan Atlantique, des centaines d’habitants ont dû être relocalisés à l’intérieur des terres.

Ce phénomène n’est pas isolé et risque de s’intensifier dans les décennies à venir. D’après les estimations du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), le niveau des mers pourrait augmenter de 43 centimètres environ d’ici 2100 si les températures n’augmentent pas de plus de 2°C. Cette situation pourrait également provoquer le déplacement de 280 millions de personnes dans le monde.

Qui sont les réfugiés climatiques ?

Selon l’ONU, en 2020, plus de 23 millions de personnes ont dû être déplacées à cause d’événements météorologiques. L’Asie du sud et du sud-est sont parmi les régions les plus touchées par ces mouvements de population causés par une intensification des typhons, inondations et cyclones dans des pays comme l’Indonésie, les Philippines, l’Inde, ou encore le Bangladesh. Le continent africain est particulièrement touché par la sécheresse et les inondations.

Les continents européen et américain ne sont pas non plus épargnés par le dérèglement climatique. Un phénomène qui touche par exemple les États-Unis, et plus particulièrement le village de Newtok en Alaska dont la population a été obligée de déménager en raison du dégel des sols arctiques et de l’érosion. Le pays a également subi des incendies d’une rare violence. En 2020, 100 000 Californiens ont dû quitter leurs habitations lors d’importants incendies de forêt.

Très peu de déplacés environnementaux quittent leur pays. La plupart d’entre eux s’installent dans des villes ou villages proches de leur lieu d’origine, parfois tout aussi exposés aux risques de catastrophes naturelles. En 2020, le nombre de déplacés internes étaient deux fois plus important que le nombre de réfugiés ayant traversé une frontière.

Quelles sont les zones les plus touchées ?

La crise des réfugiés climatiques est une problématique mondiale, mais qui touche les régions du globe de manière inégale. Certaines zones, par leur géographie, leur climat ou leur fragilité socio-économique, sont particulièrement exposées aux catastrophes climatiques :

- Afrique subsaharienne : en 2050, la région pourrait compter 86 millions de migrants climatiques internes selon la Banque Mondiale. Cette partie du globe est notamment touchée par les sécheresses.

- Asie du Sud et du Sud-Est : la région est l’une des plus touchées par les catastrophes climatiques, avec des dégâts considérables notamment au Bangladesh, en Inde, aux Philippines et en Indonésie.

- Moyen-Orient : les populations sont principalement touchées par les inondations et les tremblements de terre. Plus de 5 millions de personnes ont été déplacées suite au tremblement de terre qui a eu lieu Turquie et en Syrie en 2023.

- Amériques : les ouragans et incendies, notamment aux États-Unis et au Canada, provoquent chaque année de nombreux déplacements de population.

L’Europe n’est pas non plus épargnée puisque ces dernières années de violentes inondations et d’importants incendies se sont déclarés dans plusieurs pays du continent comme en Grèce, en France ou encore en Espagne.

Les conséquences sociales et politiques

Défis humanitaires

Les catastrophes climatiques auxquelles sont confrontées les populations provoquent d’importants dégâts dont les conséquences sont nombreuses. Face à la perte de leur habitat et de leurs moyens de subsistance, les victimes de ces catastrophes sont souvent contraintes de fuir leurs terres et se retrouvent déracinées, en proie à des situations très précaires. Fragilisés et souvent sans statut légal, les déplacés climatiques ont un besoin urgent d’accès à l’eau, à la santé et à l’hébergement.

Il est cependant souvent compliqué de répondre aux besoins de toutes les personnes déplacées et de nombreux pays d’accueil peinent à faire face à cette affluence soudaine. Pour les populations déplacées, l’intégration et la reconstruction sont difficiles et les risques sont nombreux : les réfugiés sont notamment plus vulnérables aux maladies, à la malnutrition ou encore à la détresse psychologique.

Pressions géopolitiques

Les déplacements de populations en raison de catastrophes climatiques accentuent les tensions géopolitiques, tant dans les pays d’origine que dans les pays d’accueil. En quittant leurs terres, les travailleurs privent leur pays dune main-d’œuvre précieuse et fragilisent l’économie sur place. Cette situation économique bancale peut également aggraver la situation politique si celle-ci est déjà instable.

Dans les pays d’accueil, l’arrivée massive de réfugiés représente souvent une crise difficile à gérer, provoquant parfois des tensions politiques et sociales, voire la montée de discours xénophobes au sein de la population.

À l’échelle internationale, l’absence de cadre juridique pour les réfugiés climatiques complique leur prise en charge ainsi que le partage des responsabilités.

Inégalités climatiques

Les effets du changement climatique touchent d’abord les populations les plus pauvres et les plus dépendantes de la nature. Les agriculteurs sont par exemple parmi les premières victimes des catastrophes comme la sécheresse ou les inondations, notamment dans les pays du sud. Ces pays, particulièrement touchés par les aléas climatiques, ont pourtant une moindre part de responsabilité dans cette crise climatique mais en subissent directement les effets.

Quelles solutions pour les réfugiés climatiques ?

Selon le dernier rapport de la Banque mondiale, on compterait 143 millions de déplacés climatiques internes en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et en Amérique latine d’ici à 2050.

Limiter les effets du changement climatique paraît donc indispensable pour freiner l’intensification des événements climatiques destructeurs. Car même si le réchauffement climatique est un phénomène qui peut s’expliquer par des raisons naturelles, la rapidité à laquelle il s’intensifie est bien une conséquence directe des activités humaines sur terre qui dérèglent le climat de manière démesurée.

Adaptation locale et prévention

Il est aussi urgent d’aider les populations à s’adapter face aux événements climatiques et à développer des activités économiques respectueuses de l’environnement. Via ses programmes de parrainage, World Vision France accompagne l’ensemble des populations vers un développement plus durable et soutient la mise en place de projets écologiques et économiques plus résilients face au climat.

Le projet de RNA (Régénération Naturelle Assistée) mené par World Vision, permet notamment d’apporter notre aide humanitaire en restaurant les terres dégradées grâce à la repousse naturelle des arbres existants. Les agriculteurs sont ainsi formés à élaguer et gérer les jeunes pousses afin de lutter contre la désertification et améliorer la sécurité alimentaire. Ce projet, actuellement mis en œuvre en Ouganda, vise à régénérer plus de 573 000 hectares dans le pays et à former des milliers de personnes à cette méthode simple, peu coûteuse et durable.

Besoin d’un cadre juridique international

La question d’un statut juridique international protégeant les droits des réfugiés climatiques doit également être une préoccupation centrale pour faire face aux vulnérabilités provoquées par les bouleversements climatiques actuels et à venir. En janvier 2020, le Comité des droits de l’homme de l’ONU a notamment appelé les différents pays à faire preuve de plus d’ouverture quant aux migrants touchés par les effets du changement climatique demandant le droit d’asile.

Accéder à un statut de réfugié climatique permettrait à chacune des victimes de catastrophes d’être mieux protéger et de se reconstruire dans les conditions les plus favorables.

Mobilisation citoyenne et solidarité internationale

La mobilisation est essentielle tant à l’échelle locale qu’internationale. De nombreuses associations, à l’image de World Vision, agissent au quotidien pour protéger les enfants victimes de ces catastrophes et aider les réfugiés climatiques. Qu’il s’agisse d’accueillir des personnes réfugiées, de sensibiliser son entourage, ou d’agir directement sur le terrain via des ONG, de nombreuses actions peuvent être mises en place pour éviter que la situation ne s’aggrave.

En faisant un don défiscalisé à World Vision, ou en devenant parrain ou marraine d’un enfant pour 30 euros par mois, vous pouvez aider les équipes locales à mettre en place des actions concrètes en faveur des personnes réfugiées et de l’environnement.

Chacun, à son niveau, peut agir pour aider les réfugiés climatiques.

En savoir plus sur le même sujet

Vos dons vous donnent droit à des réductions d’impôts !

World Vision France est labellisée « Don en Confiance » depuis mars 2020 et notre certification a été renouvelée en mars 2023 . Le Don en Confiance est un organisme de contrôle des associations et fondations faisant appel aux dons. Pour plus d’infos : www.donenconfiance.org.

PME, Start-up ou multinationale, vous pouvez agir à nos côtés.

Financez tout ou partie d’un projet, proposez un arrondi en caisse ou même sur salaire si votre souhait est d’engager vos salariés dans le cadre de votre stratégie RSE…

Nous sommes en mesure de vous proposer des projets qui correspondent aux valeurs que vous souhaitez porter.

Contactez-nous

Benoît CORBIN, notre directeur Philantropie, sera votre interlocuteur spécifique.

Vous pouvez le contacter en lui envoyant un email et expliquer votre démarche.

Il vous recontactera dans les meilleurs délais.

Merci de votre intérêt

pour l’action de World Vision France.

Nous allons prendre contact avec vous de manière plus personnelle afin de construire ensemble votre projet de partenariat.

Votre parrainage va changer la vie de votre filleul et celle de tout son village. Vos dons mensuels de 30 € ou plus permettront de financer les projets de développement sur le long terme au sein du programme de parrainage de votre filleul.